|

In genere quando si parla di Rivette si tirano fuori riferimenti

cinematografici sempre molto superficiali. Renoir, Rossellini, ben che

vada Preminger... Eppure, dapprima come critico, e poi nelle interviste

una volta passato dietro la macchina da presa, l'interessato ha

costantemente annoverato Mizoguchi Kenji tra i suoi numi tutelari.

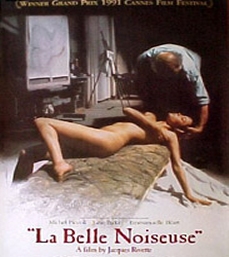

La bella scontrosa, in particolare, è un film che presuppone molto

chiaramente I racconti della

luna pallida d'agosto. Ma mentre il

Maestro giapponese costruisce una commossa elegia della creazione

innanzitutto umana (arte come artigianato e viceversa), capace dello

slancio universale che assume e sublima i propri stessi limiti

(l'assenza, la morte, l'inconoscibile, l'irreale), il francese misura la

dolorosa distanza che lo separa da una visione così classica, così

totalizzante da potersi definire cosmica.

La bella scontrosa è la

funerea genesi della Modernità: la fine dell'unione piena tra l'artista

e l'opera, tra l'opera e ciò che rappresenta, tra soggetto e oggetto,

tra uomo e donna. Prima del mestissimo party conclusivo che "festeggia"

la nascita del quadro, ce lo dice la moglie di Frenhofer: "questo non è

un inizio, è una fine", ce lo dice la tipicamente rivettiana (si pensi

al recente Histoire de Marie et Julien) costruzione che moltiplica le

impossibilità (sia quelle dei personaggi che quelle relative al visibile

che la macchina da presa non può non cercare) e le incrocia a scatole

cinesi: un quadro che NON mostra una donna (non ne vediamo il viso) e

che sostituisce un altro quadro (che invece lo mostra) murato

nell'atelier e che gli spettatori stessi non possono vedere - il tutto

dipinto da un pittore che sa di poter amare una donna solo perché non

riesce a dipingerla, e viceversa dipinge solo ciò che gli appare a una

distanza di sicurezza. Alla superficie del visibile, insomma, non

possono accedere che rimasugli insignificanti dell'invisibile.

Fin qui, nulla di nuovo. Il discorso però acquista una profondità

decisiva grazie all'elemento, anch'esso squisitamente mizoguchiano, del

Femminile. Come per il Maestro (famoso appunto per i suoi ritratti

femminili), la donna è il limite irrappresentabile che l'occhio

(maschile) che produce il visibile deve per forza fronteggiare: l'illocalizzabile,

imprendibile duello tra la modella e il pittore. Ma il "duello" non è la

figura giusta: l'atelier è piuttosto il teatro di una continua erosione

dell'occhio "reificante" che chiude il visibile in uno sguardo, in una

figurazione precisa. L'usuale grandezza etica di Rivette sta nella sua

consapevolezza di non poter staccarsi da quel tipo di sguardo, e dunque

invece di rincorrere vanamente la rappresentazione dell'irrappresentabile

costruisce una serie di forme visive vettoriali, chiuse, che lascia però

scuotere da vibrazioni indefinite. Questo è lo spazio in Rivette: il

sospetto di un'estensione al di là delle relazioni tra gli oggetti

immediatamente catturabili dall'occhio. Questo il senso, ad esempio,

delle improvvise zoommate verso Marianne dopo svariati minuti di una

mano che dipinge, o di inquadrature composte (pittoricamente) dal

pittore che dipinge in profondità e dalla modella che voltandogli le

spalle ci guarda in primo piano "sfondando" la quarta parete, o di un

controcampo di Marianne ("chiuso" nella normale relazione

guardante-guardato) che si allarga fino a mostrare i sussulti

inconsapevoli del suo corpo nudo. Nell'atelier la relazione tra soggetto

e oggetto viene sbalestrata (al punto che Marianne più il quadro procede

più è trascurata dalla macchina da presa), grazie al tempo: al suo

irrompere traumatico (il passato del quadro incompiuto con Liz) e al suo

protendersi (delle molte ore del film, delle sue scene incuranti della

sintesi fattuale dell'azione). E lo spazio in Rivette è questo: ciò che

resta dell'incontro "impossibile" tra lo spazio stesso e ciò che lo

percepisce, che lo chiude in una forma visibile; ciò che resta dopo

l'irruzione del femminile che demolisce le coordinate ordinarie:

Marianne che "invade" l'atelier, sposta gli oggetti, dice di rivendicare

un suo tempo e un suo spazio, diventa un puro, vuoto propulsore negativo

("No", la sua battuta che chiude il film), esplosivo, fino alla

demolizione suprema, quella della staticità del punto di vista quando

Frenhofer la accusa di essersi mossa e lei ribatte "guarda che ti sei

mosso tu".

Questo terremoto avrà ovviamente come conseguenza il fatto che tutto

rimanga tale e quale a prima: Liz con Frenhofer, Marianne con Nicolas,

il produttore coi soldi. E Frenhofer ha soprattutto paura di perdere il

controllo, almeno quanto finge di volerlo perdere. Ma il moderno è

questo, e la nouvelle vague lo ripete da decenni: la continuità con il

classico con altri mezzi, non più l'unità ma la rottura. E il terremoto

filmico bisogna costruirlo davvero, non vuol dire agitare la macchina a

caso come in Blair Witch Project.

In La bella scontrosa è terremotata

sia la struttura generale (e pochi si sono occupati di deragliamento

della struttura quanto Stravinskij, citato in colonna sonora), con una

voce over assolutamente indipendente dalla narrazione (salta fuori nei

primi 5 minuti e negli ultimi 5) che scaraventa all'improvviso il cuore

del film al di là del visibile (dice "Io sono Marianne e non quella che

vedete" - ma dove e cosa sarebbe questo "io" che non si vede?), che la

grammatica molecolare delle inquadrature: mai, nell'atelier, vengono

collegate a semplice catena il pittore, la sua opera, e la modella, ma

sempre vengono create relazioni parziali e a cui il tempo attribuisce

sostanza per allargare allo spettatore lo spaesamento visivo al centro

del film (e dei continui deliri verbosi di Frenhofer), tanto più grande

quanto la regia appare comunque quadrata, attenta, portatrice di un

punto di vista stabilmente appoggiato sulla porzione di mondo che

inquadra. Perché il costruire (dipingendo) lo spazio, è esso stesso

questione di spazio: lo spazio che si srotola al di là delle relazioni

immediatamente percepite/costruite dall'occhio (e infatti il rapporto

pittore-modella si gemma ed espande nelle relazioni interpersonali fuori

dall'atelier), srotolandosi da solo nelle mani del pittore, negli occhi

stessi di chi guarda. Rivette riesce a costeggiare la visione stessa,

intesse una fitta trama di relazioni e movimenti e se ne autoesclude, si

muove ai margini dello spazio perché il guardare stesso è un atto

spaziale, e dunque contemporaneamente dentro e fuori lo spazio. Lo

spazio come autoesclusione di sé stesso.

|