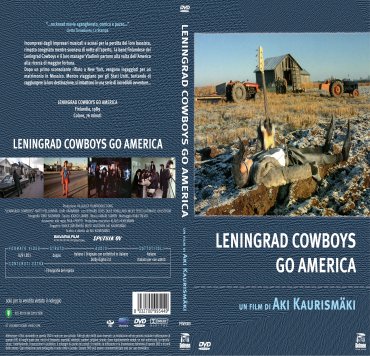

RECENSIONE DVD ED EXTRA

LENINGRAD

COWBOYS GO AMERICA

di

Aki Kaurismaki

Finlandia 1989

Con Richard Boes e Duke Robillard

Quanto è cambiato Aki Kaurismaki. Fa un effetto strano rivedere oggi

Leningrad cowboys go America:

ci riporta al tempo in cui il regista finlandese in un qualche modo si

appagava del suo minimalismo, senza che, come avverrà nella sua fase

“matura”, questo minimalismo si lasciasse trasportare con naturalezza verso

cose immensamente più grandi di lui (la Provvidenza in

Nuvole in viagGIO, il cinema

in Juha, la memoria/oblio

come fondamento dell'essere in

L'uomo senza passato, gli intrecci tragici tra Potere e Desiderio

nell'ultimo Luci nel crepuscolo).

Leningrad cowboys go America

fa dunque parte di questa fase forse acerba ma godibilissima in cui il

linguaggio visivo striminzito fino all'osso di Kaurismaki serve pressoché

esclusivamente ad inanellare una serie di gag (e la gag è una delle

“frontiere” più tipiche a cui si rivolge il linguaggio una volta stirato

verso il proprio limite). La trama è un pretesto (un ingessato gruppo delle

steppe sovietiche va in America per fare fortuna, e finisce a suonare ai

matrimoni in Messico), quello che conta è lo svagato, spensierato

susseguirsi di gag, numeri musicali e (notevoli) parentesi contemplative

sull zone più “off” del paesaggio americano. Insomma, un occhio fotografico

non da poco si accompagna alla capacità di sapersi accontentare (con

superiore padronanza, peraltro)dell'ABC del cinema senza tanti fronzoli –

anche se poi fa capolino qualcosa di più: il personaggio dell'avido (anche

se in fondo bonaccione) manager dei Leningrad Cowboys lascia trapelare le

dinamiche dello sfruttamento economico, la cui visualizzazione nel cinema di

Kaurismaki è sempre lo scheletro da cui deve prendere le mosse tutto ciò che

valga la pena da essere filmato; una sorta di dato materiale di base la cui

evidenza lo rende obbligatoriamente il punto di partenza fondamentale del

filmabile.

Come il suo gruppo rifà il rock & roll con tutto lo straniamento apportato

dai loro bizzarri costumi (scarpe a punta e ciuffo chilometrico) e dalla

“nordicità” del loro pallore e della loro rigidità, Kaurismaki “rifà” Jim

Jarmusch (che compare in un cameo) confezionando (sul suo stesso terreno) un

calco del suo minimalismo discostandosene per maggior freddezza. Un road

movie atipico, scandito da continue didascalie, che pascola tranquillo

nell'orizzontalità e si infischia delle verticalità narrative, e che mette

tranquillamente sullo stesso piano metropoli come New Orleans e il più

sperduto paesino del Sud: d'altra parte, il cuore del meccanismo messo in

atto è proprio far scontrare l'essenzialità (del linguaggio) con la

stralunata estemporaneità degli alleggerimenti umoristici.

www.emik.it

![]()