|

Una premessa personale

“…mi arrabbio, litigo, urlo come un matto… mi diverto un mondo con questa truppa” (I Tenenbaum)

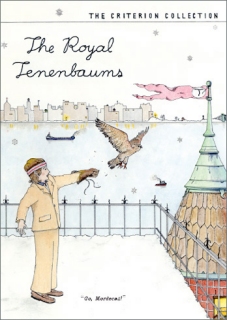

Il mio primo contatto con Wes Anderson, come credo per molti, è avvenuto attraverso I Tenenbaum. Come per tutte le ossessioni (perché questo wesanderson è diventato per me), ne ricordo tutto, l’ambientazione, i primi odori, i primi sapori: sarà perché è stata forse la prima (e tuttora unica) volta che sono andato al cinema da solo con mio fratello, ma ricordo ancora nitidamente la cauta voglia di vedere questa commedia di cui tutti, dall’America, sembravano parlare bene, diretta (per uno come me che sceglie i film in base al regista) da un perfetto sconosciuto ma interpretata dalla crema della crema, o quasi, del giovane e meno giovane star system statunitense.

Ricordo ancora che, a film finito e una volta uscito dal cinema per tornare a casa, mi sono diretto nuovamente verso la sala a rimirare, da allora moto perpetuo, la locandina, quasi a volerla imprimere nella mia mente per l’eternità. Ricordo, vieppiù (e questo fatto è, col senno di poi, a dir poco clamoroso), la netta sensazione di fastidio che la prima mezz’ora buona del film mi procurò, impressione da cui paventavo di non liberarmene mai più: “ci siamo” pensavo fra me e me nel mistico buio della sala “ecco l’ennesimo giovane regista sbarazzino che mi deve far pesare quanto è bravo, quanto è simpatico, quanto è talentuoso lui”; non ricordo (che strano!), invece, quando, a che punto della visione accadde il miracolo (fu forse la sequenza in flashback - puro slapstick astratto che il Paul Thomas Anderson impegnato in escamotage caleidoscopici per ottenere esiti similari in Ubriaco d’amore potrebbe ancora sognarsi la notte - sull’origine della menomazione di Margot Tenenbaum?) per cui, inavvertitamente, sono penetrato nel sapido gioco cinematografico orchestrato dal regista, senza poterne più uscire, questo sì.

A visione ultimata, ero già pronto e desideroso di sbandierare ai quattro venti la nascita del nuovo vero talento della nuova cinematografia americana, di consigliare a destra e a manca – avido dei pareri più disparati (oh, quante volte ho ricevuto in risposta l’ineffabile “insomma… è un film strano”) – tale manufatto, di saperne di più su questo Wes Anderson, di cui il film appena visto credevo fosse l’esordio. Ricordo, quindi, il rientro domestico e l’immediato sfogliare delle pagine dell’indice dei registi del Mereghetti 2002 (o avrò controllato prima l’imdb?), nella speranza di trovare tracce di tale autore; e che gioia nel trovarle: I Tenenbaum era addirittura il terzo film (quarto, se si considerava un primo cortometraggio che tuttora mi manca all’appello e, ahimè, temo mi mancherà) e, ai precedenti due, Il Mereghetti dispensava sorprendenti giudizi critici e un positivo numero di stellette. A questo punto, la mia caccia aveva inizio…

Oggi, quasi due anni dopo, mi ritengo con sommo sprezzo della presunzione il più grande amante (conoscitore non mi interessa) del cinema di Wes Anderson, forse inconsapevolmente di Wes Anderson stesso, e non faccio fatica a dire (anzi, per una volta sono finalmente orgoglioso di dirlo!) che la mia vita - la vita ‘vita’, non solo la vita cinematografica - è stata letteralmente e totalmente stravolta, modulata, cambiata, attivamente impostata dal/sul cinema di Wes Anderson e dalle/sulle sue modalità espressive. Credevo di conoscere il minimalismo per aver letto Carver (ma non Salinger, ahimè!) o aver visto Altman, credevo di conoscere la sottile (auto)ironia per aver visto e amato Allen o Mazursky, credevo di conoscere la malinconia per aver adorato le strazianti fiabe gotiche di Philip Ridley… beh, Wes Anderson ha cancellato ogni mia pre-conoscenza o, meglio, ha re-impostato le mie conoscenze e le mie convinzioni, facendomi scoprire orizzonti e possibilità ignote o semplicemente ignorate. Adesso, però, basta parlare di me…

Et voilà, le cinéma de M. Wes Anderson

“Please, give me a second grace Please, give me a second face” (Fly – Nick Drake)

Il cinema di Wes Anderson, con i suoi personaggi verbosi eppure taciturni, apatici eppure animati da passioni da tragedia, depressi e inadeguati eppure vitali e istintivi, è immune a qualsiasi classificazione: certo, il background è senza dubbio quello di una commedia, sia pure sui generis, ma in quanti altri film pulsa sotterraneamente una vena così malinconica, così nostalgicamente spiazzante, così tragicamente e fieramente démodé? Nei Tenenbaum (2001), in Rushmore (1998), in Un colpo da dilettanti (1995) si ride e si sorride, ovvio: intanto, però, un giovane tennista ormai decaduto professionalmente tenta il suicidio, una giovane depressa e tacitamente tabagista nasconde ferite d’amore profonde e chissà quanto sanabili, un vedovo nevrotico ed esaurito educa i figli ad avere paura della vita e odia il padre - un accanito traditore da cui la moglie si è separata forse con sollievo - e non lo nasconde, un brillante scrittore si droga e non sa realizzarsi moralmente, un neuropsichiatra assiste impotente all’allontanarsi della consorte (“la noia mi uccide” gli dice la moglie, che altri non è che la giovane depressa e tacitamente..., e la colpa – se di colpe, nel cinema esente da giudizi di wesanderson, si può parlare - è pertanto evidentemente anche sua) e cerca invano un rifugio nella sua professione da entomologo dell’essere umano, svolta con alienante indifferenza. E, ancora: un quindicenne iper-creativo vive con un certo disadattamento la propria realtà e così il suo speculare alter ego, un industriale insoddisfatto e immaturo che come l’altro si innamora senza speranza di una timida professorina vedova; un terzetto di outcasts, non necessariamente sbandati, non sa cosa fare delle proprie rispettive vite e si imbarca in un progetto criminoso destinato a finire in malora.

Come si vede, sotto la patina della commedia giovanilistica dai dialoghi brillanti e spiritosi, il cinema di Wes Anderson pullula di personaggi emarginati, perdenti, dimessi, autolesionisti, infelici, “cavalieri medioevali in doppiopetto” che constatano il fatto di essere fuori tempo massimo per i loro giorni e, a loro modo fieri, non si impongono evoluzioni, svolte, nuove traiettorie. Osservandoli con pudore, compartecipazione affettiva e senso del paradosso e delle contraddizioni, il regista texano non intende mai sciogliere i nodi delle loro ferite e dei loro lancinanti traumi interiori, ma vuole soltanto seguire, con un distacco emotivo che tuttavia non esclude un totale e malinconico amore, il loro percorso (di crescita o meno) esistenziale, o, meglio, una parte di esso. Riservato e raffinato intellettuale amante della logica casuale e della libertà d’improvvisazione del cinema della Nouvelle Vague e delle esperienze europee in generale, infatti, Wes Anderson sceglie di visualizzare giusto una tranche de vie delle sue creazioni, lasciando il gusto di immaginare ciò che è stato e ciò che sarà (ma, in parte, anche ciò che è) allo spettatore: il ralenti finale, peculiarità che per ora Anderson ha riproposto invariabilmente in ogni suo film, non suggella mai la conclusione dell’opera con l’enfasi di una visione non riproducibile dall’occhio umano ma suggerisce, invece, un lento scivolamento dei personaggi e delle loro peripezie dal grado della pura visione a quello della memoria individuale, collettiva, cinematografica, un “fluire via” modulato sui normali codici dell’esistenza (il panta rei appunto) e reso pregnante visivamente. La sua responsabilità di regista è dunque minima: prendere un pugno di personaggi, decidere una serie di vicende e di ambienti, lasciare che accada ciò che deve accadere senza inutili forzature, osservare e appunto rendicontare ciò che accade.

È un discorso elusivo e forse fin troppo autoreferenziale, ma gli universi creativi di Wes Anderson accadono e funzionano proprio in virtù di questa loro (non)esistenza, sfuggono a ogni banale logica cinematografica (che potrebbe essere una certa fotografia, una determinata messinscena, una certa ricostruzione di ambienti, un determinato movimento di macchina) e sono totalmente autonomi dal mondo esterno e, addirittura, pure l’uno dall’altro: sono, a tutti gli effetti, degli acquari ovattati e accoglienti che possono comunicare fra loro ma spesso non lo fanno e trovano il reciproco sostentamento attraverso l’autoalimentazione, senza che questa pratica giunga mai al soffocamento o all’inaridimento. Per questo, tutti i suoi film sembrano essere ubicati in una dimensione parallela, che della realtà storica ha mantenuto gli aspetti più evidenti ed esteriori e della realtà artistica ha colto e riprodotto, invece, le caratteristiche più sfuggenti, il mood generale, il gusto per i dettagli, il piacere dell’esperienza surreale.

L’imprecisata provincia americana di Bottle Rocket (titolo originale di Un colpo da dilettanti, che Italia 1 mette in onda la mattina presto come fosse un qualsiasi National Lampoon Vacation), dove si evade dalle case di cura soltanto per assecondare il gusto picaresco degli amici e non per vera necessità, è dunque estremamente realistica ed estremamente fantastica allo stesso tempo; della stessa pasta è il college di Rushmore (il film, snobbato dall’Italia dei Muccino e dei Virzì, è stato distribuito – peraltro malamente – solo per l’home video e, visto il doppiaggio non del tutto soddisfacente, merita di essere recuperato in dvd di importazione, a sorpresa provvisto di sottotitoli italiani: www.play.com è il miglior sito di riferimento), dove quindicenni in fase di ‘adultizzazione’ precoce possono essere geni eclettici e tuttavia essere bocciati o si possono innamorare fatalmente di loro superiori, condizionando con ciò tutta la meccanica biologica della scuola stessa; e allo stesso modo si presenta la New York smorta e fiabesca dei Tenenbaum, pullulante di taxi zingari (gypsy cab risulta essere il nome della compagnia maggiormente attiva), di strade quartieri isolati ai limiti della credibilità (375th Street Y), di case di bambole immense e vuote - tanto da poterci allestire all’interno fragili rifugi aggiuntivi (la tenda gialla provvista di ogni comfort, giradischi compreso) - che sembrano uscite dalle tristi novelle di Hans Christian Andersen o dalle suggestive pagine salingeriane.

Un cinema, dunque, quello di Wes Anderson, che gioca impudicamente con gli stereotipi più convenzionali tanto della realtà quanto della dimensione fantastica per poi trasfigurare entrambi in qualcosa d’altro o, semplicemente, in qualcosa di più profondo. Sapendo rimanere altamente autoriale pur operando all’interno delle grandi produzioni americane (i suoi film sono tutti targati Touchstone Pictures, la Disney nientemeno), Wes Anderson dimostra inoltre come sia l’approccio artistico, prima ancora dello stile e dei temi, a fare un vero autore: e l’approccio del Nostro (che, del resto, a chi gli domanda il perché faccia il regista risponde, con disarmante franchezza: “non saprei fare altrimenti ed è l’unica ragione per cui mi alzo la mattina”) permette lui di restare sempre e comunque spontaneo e autentico, sebbene le sceneggiature diano tutta l’impressione di essere studiate con fredda attenzione e pianificate a tavolino.

Così come, del resto, lo stile, capace di architetture compositive pre-ordinate in maniera finanche ossessiva e di improvvisazioni jazzistiche e autoctone (accelerazioni, riprese con macchina a mano, stacchi bruschi – anche fra immagini e colonna sonora – di montaggio, ecc.), scompensi che non provocano la fastidiosa impressione del film che intende superare una certa meccanicità teatrale o che vuole apparire, come spesso accade, accattivante e alternativo a tutti i costi. Spettatori nei panni (facili da vestire, peraltro, tanta è la capacità di immedesimazione e la reciproca ricezione emotiva) dei personaggi, basta guardarsi un po’ attorno: wesanderson – “peanut” non cresciuto al pari delle sue figurine – sembra prediligere i colori netti, caldi, i pastelli accesi ma fragili dei graffiti infantili (di cui – opera del fratello illustratore Eric Chase Anderson – lo ‘Xanadu’ dei Tenenbaum, ma non solo, è riccamente addobbato); wesanderson – in sintonia con l’apatia dei suoi cari che non sanno/vogliono vivere emozioni forti (il rapporto sessuale, per esempio, o la dialettica triviale) ma provano solo e soltanto i sentimenti della tradizione minimalista altoborghese contemporanea (l’amore, spesso ostacolato o non corrisposto, la solitudine, o la depressione) – ama il carrello fluido (che meraviglia quelle panoramiche tese a non rivelare alcunché di preciso), il montaggio inesistente, il ritmo e i movimenti di macchina sinuosi e pacati, la still frontale di contro all’esibizionismo videoclipparo in voga oggi; wesanderson – in ossequio alle manie/ossessioni dei suoi personaggi (o viceversa?) – riempie lo schermo di (rischiosi) preziosismi d’antan come scritte in sovrimpressione, titoli/copertine di libri album manifesti fittizi ma quantomai probabili e autentici. Riproducendo questo horror vacui nostalgico, e mai così attuale, si riproduce in realtà tutto un immaginario legato all’archeologia della memoria di ognuno di noi (soltanto nei Tenenbaum, il meraviglioso sgabuzzino dei giochi in scatola, libri sparsi qua e là in ordine e cura e modellini, dischi in vinile, le gabbiette dei primi compagni animali, feticci gadget e repertoriato vario).

Cinema sorridente ma, sotto sotto, straziante come pochi altri, dove ogni spettatore pare impossibilitato a non rispecchiarsi in qualcuno e dove le tensioni verso un miglioramento della (propria e altrui) condizione esistenziale, con le illusioni giovanili ormai definitivamente tramontate (ma la speranza è sempre l’ultima a morire!), non si concretizzano quasi mai, se non in atti sbagliati/mancati, e tutto il peso del passato finisce per ingigantirsi e distorcersi nel presente attraverso la malinconia del ricordo: le colpe dei padri (sarà davvero un caso che Chas, il più ferito dei tre fratelli dall’atteggiamento paterno, porti sempre incastonato fra le nocche il piombino sparatogli “innocuamente” dal padre Royal quando ancora riusciva a divertirsi e ad accettare il gioco e le regole in famiglia?), il senso del distacco, l’elaborazione del lutto come incapacità di accettare un nuovo abbandono, le dinamiche dell’insuccesso personale e del fallimento economico in una mentalità puritana, la compressione dei sentimenti, l’adulterio e l’incesto.

Cinema vagabondo che eppure sa dove errare, che narra dell’oggi ma si svolge nello ieri, tutto declinato/proiettato al tempo imperfetto delle favole (“C’era una volta…”, potrebbe introdurre il narratore esterno che parla fuori campo), limbo né del tutto passato né del tutto presente, contemporaneo eppure gustosamente rétro e démodé, vintage senza essere, per questo, forzatamente eccentrico, cool & glamour senza esserlo davvero (come giurano, chi ha avuto la fortuna di vederlo/conoscerlo dal vivo, che sia wesanderson stesso). Cinema romantico ma non sdolcinato né perverso, un “come eravamo” elegantemente dimesso e malinconico, innocente e nostalgico, che parla del presente attraverso i ricordi, impalpabili e irriferibili, “sempre bagnati di lacrime” e, per questo, anche dotati di grazia e serenità.

Cinema che trova il suo equilibrio nell’(in)quadratura del cerchio, nella dissonanza, nel contrasto impercettibilmente violento, nella sottigliezza dei rapporti interpersonali, in quello iato tra perfezione ideale e imperfezione reale che rende ancora più grande ogni opera artistica.

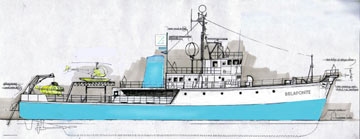

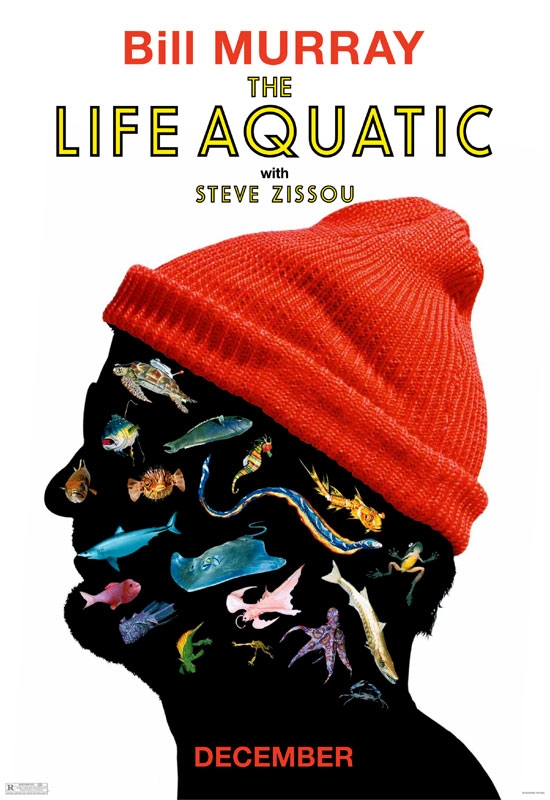

Cinema scisso, anche, fra due mentalità e culture, l’amata e remota (nel tempo) America, più reale che ideale ma sempre trasognata, e l’amata e remota (nello spazio) Europa, colta e sensibile, più ideale che reale, appresa più che altro tramite gli immaginari artistici e per questo trasfigurata, sempre a portata di sogni. Il Nuovo e il Vecchio Continente, ovvero il pragmatismo capitalista e la grande tradizione culturale, ma anche il (bellissimo) senso perpetuo di rigenerazione e l’incancrenimento conservatore: Salinger tutto (Margot ed Etheline a colloquio nella vasca da bagno, per dire, vengono dritti da Franny & Zooey, ma è il mood a essere ‘salingeresque’) e il frizzante teatro boulevardier, Hemingway e i picari donchisciotteschi, John Irving e il realismo poetico-naïf alla Prévert, Raymond Carver e l’esistenzialismo francese, la narrazione favolistico-distaccata degli Ambersons wellesiani e i tristi apologhi di Andersen o della Dinesen, la ricca composizione grafica dei video musicali e le intelligenti sperimentazioni del Godard meno provocatore, le illustrazioni del New Yorker e il surrealismo, il tenerissimo sconsolante understatement dei fumetti di Clowes e Tomine e Roald Dahl (toh, il prossimo progetto annunciato da regista è la versione – animata! – di una sua favola meno nota, The Fantastic Mr. Fox [Furbo, il signor Volpe in italiano]), la prosa minuziosissima eppure appassionante e potentemente ironica (‘Perché Mocha non può dire la sua?’: che titolo per un capitolo del suo celebre Picture!) delle columns di Lillian Ross e la mitologica eleganza del Times, i correttori e correggibili di Jonathan Franzen e gli umiliati e offesi di Dostoevskij, la compassata e naturalissima potenza visiva di Michael Cimino e la compassata e naturalissima potenza verbale di Bunuel, l’umiltà di un artigiano come Hal Ashby (Rushmore come spin-off di Harold e Maude?) e la drammatica ironia di Sacha Guitry e Truffaut, le desolate ma uterine, benevoli piscine dei parvenu losangelini di David Hockney (che mai ci dovremmo aspettare, ora che wesanderson ha girato addirittura in mare aperto ma – Fellini docet – ricostruendolo al chiuso del Teatro 5 di Cinecittà?) e l e s t a g n a n t i (le parole si staccano.immaginate un ralenti letterario.panta rei.della musica beat-pop,prego.) a c q u e p l a c e n t e e d i T a r k o v s k i j . . .